「夏休み、お子さんに『勉強しなさい!』と、ついガミガミ言ってしまう…」

「部活でクタクタなのに、宿題が山積みで親子でイライラ…」

もしそんなお悩みを抱えているなら、この夏は「親子の絆を深め、成績を上げる絶好のチャンス」へと変わるかもしれません。

塾なし・通信教育のみでオール5&学年1位を実現した姉妹の母が、数々の失敗を乗り越えてたどり着いた「計画倒れしない夏休みの勉強法」。その実践ノウハウを、ステップ・バイ・ステップでお届けします。

※記事内では、親子で使える「ミッションクリア式 夏休み計画表」(Excel)を【無料ダウンロード】としてご案内しています。

- 塾なしでも学年1位を狙える「5ステップ計画術」

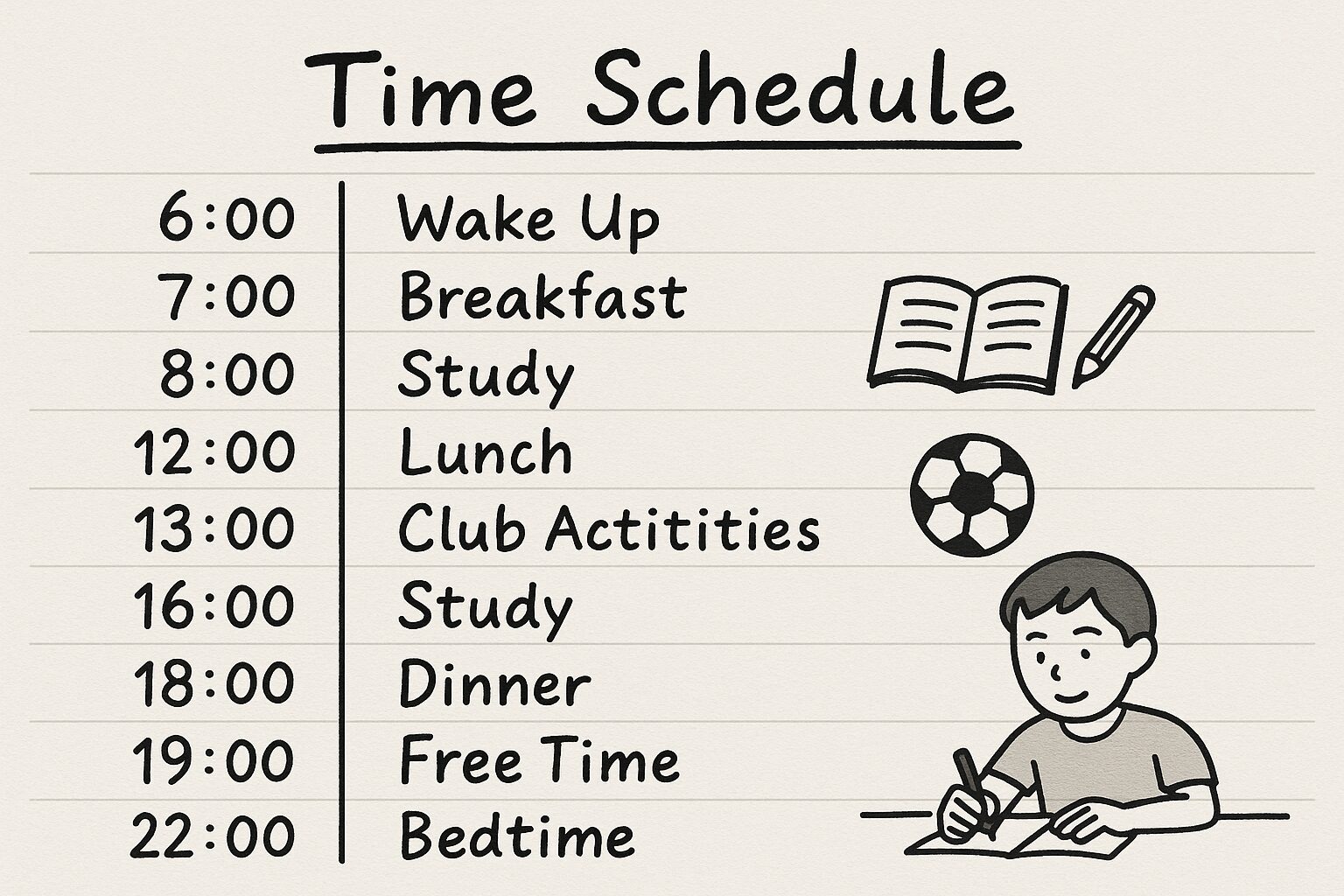

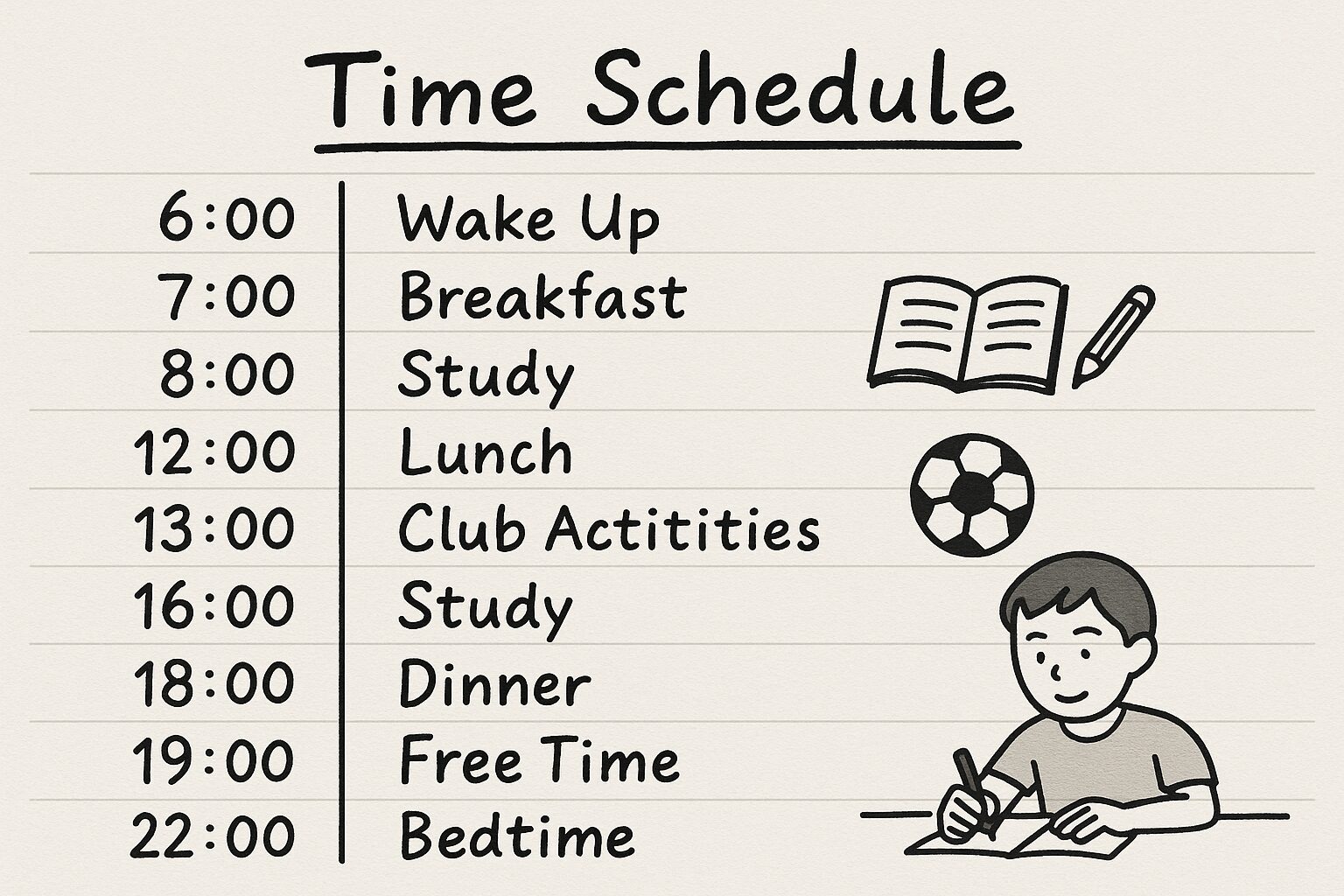

- 部活と両立できる「タイムスケジュール」実例

- 子どものやる気を引き出す「声かけ」と「NG行動」

- 中1〜中3までの勉強ポイントと時間目安

こんにちは。高1と中2、オール5姉妹の母です。ほんの数年前まで、私も「勉強しなさい!」が口癖の、ごく普通の母親でした。Excelで完璧な計画表を作っては娘に無視され、良かれと思ってかけた言葉で泣かせてしまったことも、一度や二度ではありません。

そんな試行錯誤の末にたどり着いたのが、親は「監督」ではなく「コーチ」になるという関わり方と、子どもの「やりたい!」を引き出す逆転の計画術でした。

この記事は、かつての私と同じように「子どもの夏休み、どうすれば…」と悩む保護者のあなたへ送る、リアルな成功法則。主に中1・中2向けに書いていますが、中3の受験基礎固めにも応用できる“計画の本質”をしっかりお伝えします。

もう「勉強しなさい」と怒鳴る夏休みは、終わりにしましょう。この夏が、お子さんの成績が上がり、親子の絆も深まる最高の夏になることを、心から応援しています。さあ、始めましょう。

【失敗談】なぜ我が家の夏休み計画は計画倒れになったのか?

最初に、私たちの恥ずかしい失敗談からお話しさせてください。きっと「うちと全く同じだ…」と感じる方も多いはずです。

理由1:親の理想を詰め込みすぎた計画表だった

長女が中1の夏休み前。私は意気揚々とExcelで完璧な学習計画表を作りました。朝6時起床、計算ドリル、英単語、読書感想文の構成…。今思えば、それは娘の計画ではなく、私の願望を詰め込んだ理想のリストでした。

「じゃーん!これで夏休みは完璧だね!」と自信満々で計画表を見せた私に、長女は一言も口を開かず、黙ってうつむくだけ。

その背中が「これは私の計画じゃない」と静かに訴えているようで、胸がズキンと痛んだのを覚えています。

理由2:部活の疲れを考慮せず効率重視の押しつけ勉強法

長女の失敗を反省したはずなのに、次女の時も似たような失敗をしました。今度は「娘のペースで」と思いつつも、部活でクタクタになって帰ってきた次女に「疲れてると思うけど、今日の分だけ頑張ろう?」と声をかけてしまったのです。

私が一生懸命になればなるほど、次女はいっぱいいっぱいになり、とうとう「もう無理!」と泣きながら床に突っ伏してしまいました。子どもの限界に気づけず、自分の思う「効率」を押し付けてしまったことを、心から後悔しました。

悩んだ末に私が気づいたのは、「このままじゃダメだ…。計画を立てる前に、もっと大切なことがあるはず!」ということでした。

計画を立てる前に!夏休みの9割を決める親子の「3つの約束」

これらの失敗から学んだのは、計画の立て方(How)の前に、なぜ勉強するのか(Why)を親子で共有することが何より大切だということ。私たちは、本格的な計画を立てる前に「3つの約束」を交わしました。

約束① 2学期にどうなりたい?子どもの目標を引き出す

「勉強しなさい」ではなく、「2学期、どんな自分になってたら嬉しい?」と質問を変えました。

- 「数学のテストで80点取りたい」

- 「〇〇ちゃんより順位を上げたい」

- 「部活のレギュラーになりたいから、勉強はサクッと終わらせたい」

どんな小さな目標でも、親の願望ではなく、子どもの口から出た「なりたい姿」であることが重要です。心理学ではこれを「内発的動機づけ」と言い、”やらされ感”なく自分から行動するエネルギーの源になります。

実際、中学生を対象にした研究でも、自律的な動機づけ(内発的動機づけを含む)は、学業成績の向上だけでなく、不安やストレスの軽減にもつながると報告されています。

(出典:中学生における自律的学習動機づけと学業適応との関連)

目標が聞けたら、親は「いいね!その目標、応援するね!ママは応援団長になる!」と宣言しましょう。

約束② 宿題・苦手分野を全部見える化する「課題出し会議」

次に、大きな模造紙と付箋を用意して「夏休みワクワク会議」と名付けた作戦会議を開きました。

学校の宿題、苦手な単元、やってみたい問題集などを、子ども自身に付箋へ書き出してもらうのです。親は「これもやった方がいいんじゃない?」と口出しせず、子どもが考え、手を動かすのを見守る「編集者」に徹します。

やるべきことが「見える化」されると、子ども自身も「意外とこれだけか」「これは大変そうだな」と見通しが立ち、漠然とした不安が解消されます。

約束③ 親は監督ではなく“コーチ役”になる

最後に、「ママは監督じゃないからね。ピッチに立ってプレーするのはあなた。私は困った時に一緒に考えるコーチ役だよ」と伝えました。

そして、週に1回、日曜の夜に「作戦会議(進捗確認)」を開くことを約束。これで親は毎日ガミガミ言う必要がなくなり、子どもは「自分で管理している」という自覚を持てるようになります。

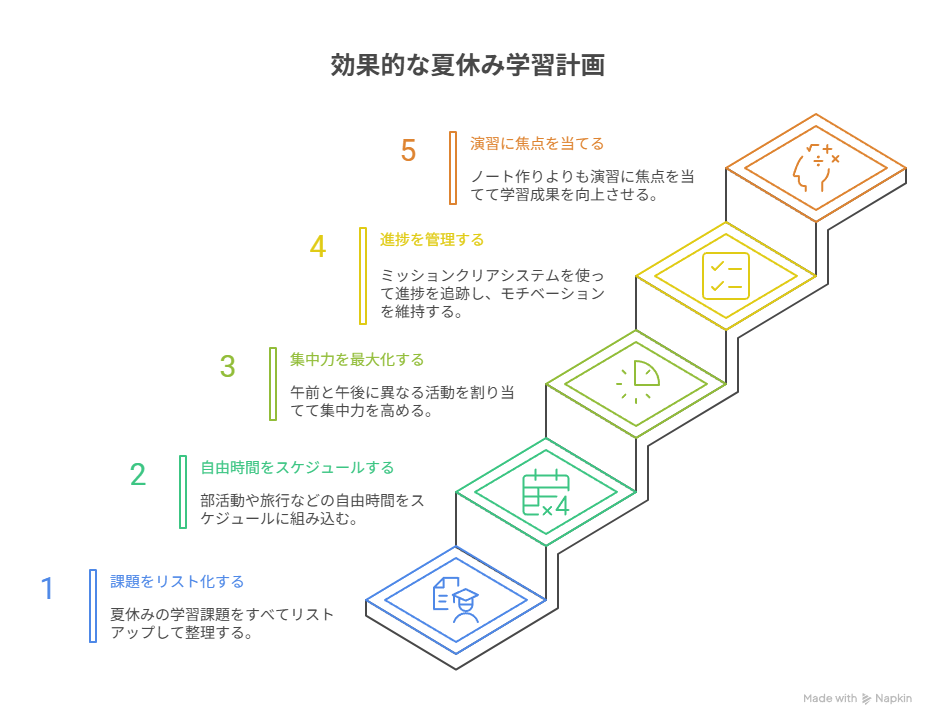

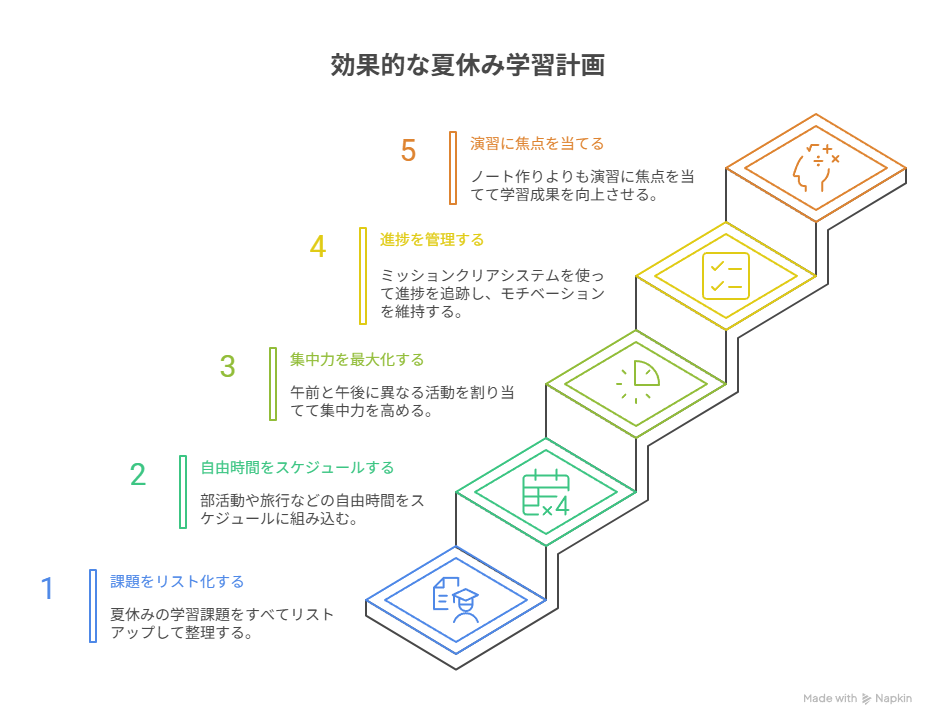

学力アップに繋がる夏休みの勉強計画を作成する具体的な5ステップ

親子で「約束」を交わしたら、この5ステップに沿って計画表を作っていきましょう。誰でも簡単に真似できますよ。

Step1:まずはやるべき課題をリスト化(学校の宿題+復習)

「課題出し会議」で洗い出した付箋を元に、やるべきことのリストを作成します。

- 【学校の宿題】ワーク、ドリル、読書感想文、自由研究など

- 【1学期の復習】苦手だった単元、点数が取れなかったテスト範囲など

- 【2学期の予習】(余裕があれば)英語の単語、数学の計算など

この時、「英語の復習」といった曖昧な書き方ではなく、「問題集P.10〜P.25」「英単語50個覚える」のように、具体的な行動と量まで書き出すのがポイントです。

Step2:部活・旅行・遊びなど“自由時間”から先にスケジュールに入れる

これが計画倒れを防ぐ最大のコツです!

勉強の予定からではなく、部活、家族旅行、友達との約束、おばあちゃんの家に行く日など、「お楽しみ」の予定から先にカレンダーを埋めてしまいましょう。

そして、「このお楽しみの日までに、宿題のここまでを終わらせよう!」と目標設定します。子どもにとって、遊びの予定が勉強を頑張る最高のモチベーションに変わる瞬間です。

Step3:午前と午後でやることを分けて集中力を最大化

生活リズムを整えるためにも、時間帯ごとに行う勉強の種類をざっくりと決めておくと効果的です。これは脳科学的にも、記憶の定着を促す効率的な学習法とされています。

- 午前中(頭がスッキリしている時間):数学の問題、英語の長文読解、理科の暗記など、集中力が必要な「インプット学習」

- 午後(少し疲れてくる時間):漢字の書き取り、ワークの演習、社会の調べ学習など、比較的単調な「アウトプット学習」

「〇時~〇時は数学」と時間で区切るより、「午前中に数学のワークを3ページやる」と量で区切る方が、達成感も得やすくおすすめです。

Step4:ゲーム感覚で進捗を管理できる「ミッションクリア式」

Step1でリスト化した課題を、1つ1つ「ミッション」と呼び、クリアしたらシールを貼ったり、マーカーで派手に消したりする仕組みを取り入れました。

RPGでクエストをクリアしていくような感覚で、子どもも「よし、次のミッションを倒すぞ!」と楽しんで取り組んでくれます。進捗が目に見えてわかるので、親も「こんなに進んだんだね!」と具体的に褒めることができます。

実際に我が家で使って学年1位を達成した計画表を、誰でも使いやすいようにアレンジしました。この1枚で「やることリスト」「お楽しみ予定」「進捗状況」がすべて管理できます。毎週の親子作戦会議でも大活躍するので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

Step5:ノート作りよりも「演習→見える化」が成績UPの近道

特に女の子に多いのですが、カラフルなペンで綺麗なまとめノートを作ることに時間をかけすぎてしまうことがあります。もちろん、それが楽しいなら否定はしません。

しかし、成績アップに直結するのは、ノート作り(インプット)よりも、問題を解く(アウトプット)時間です。

そして、間違えた問題にチェックを入れ、「なぜ間違えたのか」をひと言メモする。この「間違いの見える化」こそが、苦手克服の最短ルートになります。この計画で一番効果があったのは長女で、苦手だった数学の問題を解く量が格段に増え、2学期最初のテストではなんと20点もアップしました。

【学年別】夏休みの勉強計画・実践編(中1・中2・中3)

「計画の立て方はわかったけど、具体的にどうすればいいの?」という方のために、学年別のポイントと、我が家で実践した具体例をご紹介します。

中学1年生:まずは「学習習慣の定着」から

中1の夏は、「毎日机に向かう」という学習習慣を定着させることが最大の目標です。小学校とのギャップに戸惑う時期でもあるので、完璧を目指さず、まずは「宿題+15分の復習」から始めましょう。

- 重点ポイント:英語(アルファベット、ローマ字、基本単語)、数学(正負の数の計算)など、2学期以降の土台となる部分の復習。

- 勉強時間の目安:1日1~2時間

中学2年生:「中だるみ防止」と「苦手克服」の正念場

中2は部活も本格化し、勉強面では「中だるみ」しがちな最も重要な時期。この夏休みで1年生からの苦手分野を克服できるかが、受験の行方を左右します。

- 重点ポイント:英語(不定詞・動名詞)、数学(連立方程式、一次関数)など、つまずきやすい単元の総復習。

- 勉強時間の目安:1日2~3時間

中学3年生:「受験の天王山」を制する総復習プラン

「夏は受験の天王山」。この言葉の通り、中3の夏は「1・2年生の総復習」に全力を注ぎましょう。特に理科・社会は、この時期に総復習を終えられれば、秋以降の演習で一気に得点力が上がります。

- 重点ポイント:5教科全ての総復習。特に苦手科目は、夏休み前半で基礎を固め、後半は入試の過去問に挑戦してみる。内申点に関わる提出物は完璧に仕上げる。

- 勉強時間の目安:1日3~5時間以上

7月中に宿題を終わらせる3つのコツ

「気づけば8月も最終週…親子で宿題に追われてイライラ」。これは、多くの家庭で起こる“夏休みあるある”です。この状況を避ける鍵は、7月中に学校の宿題を終わらせてしまうこと。

これができれば、8月は丸ごと苦手分野の克服や自由研究、そして家族の思い出作りに使うことができます。親が少し伴走してあげるだけで、夏休み全体の充実度が劇的に変わります。そのための簡単な3つのコツをご紹介します。

①宿題を「分解」してリスト化する

「数学のワーク30ページ」という大きな塊のままでは、子どもはどこから手をつけていいか分からず、やる気を失ってしまいます。まずは親子で「宿題見える化会議」を開き、全ての宿題を「1日にクリアできる小さなミッション」に分解してあげましょう。

親がすべきは、やるべきことの全体像と、今日やるべき具体的なタスクを明確にしてあげることです。例えば、「数学のワーク、全部で30ページだから、夏休み前までに1日2ページずつやれば7月15日には終わるね!」と一緒に計画を立てることで、子どもの心理的なハードルはぐっと下がります。

②「お盆休み」をデッドラインに設定する

人間は、遠いゴールより手前の「ご褒美」に向かって走る方が得意です。「8月31日」という遠いゴールでは、必ず中だるみします。そこで、「お盆の家族旅行(や帰省)までに宿題を全部終わらせよう!」と、手前にある楽しいイベントをデッドラインに設定しましょう。

親が「この日までに終わらせれば、心置きなく遊べるよ!」と声をかけることで、遊びの予定が勉強の強力なエンジンに変わります。

③午前中を「宿題タイム」と決めてしまう

「時間があるときにやりなさい」では、子どもは永遠にやりません。朝、頭がスッキリしている午前中のうちに、「宿題をやる時間」を生活リズムに組み込んでしまうのが最も効果的です。

「夏休み中も、朝10時から12時までは学校がある時みたいに『勉強の時間』ってことにしない?それが終われば午後は自由だよ。」と提案してみましょう。歯磨きのように「やるのが当たり前」という環境を親が作ってあげることで、子どもは抵抗なく机に向かえるようになります。

部活と両立!1日のタイムテーブル例

部活に打ち込むお子さんにとって、時間の使い方は夏休みを制する最大の鍵です。親が一方的に計画を押し付けるのではなく、「部活がある日」と「ない日」それぞれの過ごし方を、親子で一緒に考える「設計図」としてご活用ください。

部活がある日(午前練)のタイムテーブル例

部活で疲れて帰ってくることを前提に、休憩時間を長めにとり、勉強は短時間で集中できるような時間配分がポイントです。

| 時間帯 | 内容 | 補足説明 |

|---|---|---|

| ~8:00 | 起床・朝食・身支度 | |

| 8:00~8:30 | サクッと勉強①(暗記系) | 英単語や漢字など、ウォーミングアップに最適な暗記系を。 |

| 9:00~12:00 | 部活動 | |

| 12:00~14:00 | 昼食・しっかり休憩 | 昼寝やスマホタイムでしっかりリフレッシュ。 |

| 14:00~16:00 | 集中勉強②(思考系) | 数学・英語長文など、集中力が必要な課題にチャレンジ。 |

| 16:00~19:00 | 自由時間 | 友達と遊ぶ、趣味に没頭するなど心の充電タイム。 |

| 19:00~21:00 | 夕食・入浴・家族との時間 | |

| 21:00~21:45 | 寝る前勉強③(復習・作業系) | ワークの仕上げや暗記系で一日をしめくくる。 |

| 21:45~ | 自由時間・就寝準備 |

部活がない日のタイムテーブル例

まとまった時間を確保できる貴重な日です。勉強時間をしっかり取りつつ、リフレッシュ時間とのメリハリをつけることが重要です。

| 時間帯 | 内容 | 補足説明 |

|---|---|---|

| ~8:30 | 起床・朝食・身支度 | 生活リズムを大きく崩さないことが、夏休みバテ防止のカギ。 |

| 9:00~12:00 | 集中勉強タイム①(午前セッション) | 頭が冴えている時間に数学や苦手単元など“重め”の学習に取り組む。 |

| 12:00~13:30 | 昼食・しっかり休憩 | 昼食後はしっかり休んで、午後に備えるリカバリータイム。 |

| 13:30~15:30 | 集中勉強タイム②(午後セッション) | ワークや社会の暗記など、アウトプット中心で知識の定着を図る。 |

| 15:30~19:00 | 思いっきり自由時間! | 勉強から完全に離れ、趣味や遊びで心のエネルギーチャージ。 |

| 19:00~21:00 | 夕食・入浴・家族との時間 | 家族との団らんでリラックス&安心感を得られる時間。 |

| 21:00~21:45 | 寝る前の総仕上げ勉強 | 間違えた問題の見直しなど、軽い復習で記憶を定着。 |

| 21:45~ | 自由時間・就寝準備 | スマホ時間や読書など、自分のペースでゆったり過ごして就寝へ。 |

親の「見守る力」が試される!子どもの自主性を育てる3つの覚悟

計画を立てた後、実はここからが親にとって一番の正念場です。子どもの自主性を本当に育てるために、親に求められる「3つの覚悟」についてお話しします。

覚悟①:効率が悪く見えても口出ししない勇気

子どもが自分で立てた計画で勉強を始めると、親から見れば「もっとこうすればいいのに…」と非効率に見える瞬間が必ずあります。

正直、口を出したい気持ちを我慢するのは本当に大変でした。「そのやり方じゃ効率悪いのに…」と何度思ったことか。でも、そこでグッとこらえて「何か手伝えることある?」とサポート役に徹する。その出来事をきっかけに、娘との関係に確かな変化が生まれました。

覚悟②:スマホや休憩にイライラせず見守る環境を作る

勉強の合間にスマホを触ったり、ゴロゴロしたり…。そんな姿を見ると、ついイライラしてしまいますよね。私もそうでした。

でもある日、なかなか勉強を始めない娘を見てイライラしながらも、信じて待ってみることにしたんです。すると、夜9時過ぎにすっと立ち上がり、何も言わずに自分の机に向かっていきました。

子どもには子どものペースとタイミングがある。親が信じて待つことで、子どもの中にある自主性のスイッチが入るのだと実感した出来事でした。

覚悟③:週1回の作戦会議で計画を柔軟に修正する

約束した週1回の「作戦会議」は、絶対に「叱る場」にしてはいけません。

「今週はここまでできたね!すごい!」「このミッションは難しかったみたいだね。どうしてかな?」「じゃあ来週は少しやり方を変えてみようか?」

このように、できたことを褒め、課題を一緒に考える「チームミーティング」として運用することで、親子関係も良好に保てます。計画はズレるのが当たり前。柔軟に修正していくことが大切です。

【結論】夏期講習より我が家の学習スタイルに合った通信教育

ここまで具体的な計画の立て方やコツをお話ししましたが、「これを親が全部管理するのは大変…」と感じた方もいるかもしれません。だからこそ、我が家は最終的にプロの力を借りることにしました。

我が家が夏期講習をやめた理由

理由はシンプルです。

- 部活の予定が不規則で、決まった時間に通うのが難しかった

- 送迎など親の負担が大きかった

- 費用が高額だった(その分、2学期以降の通常授業に回したかった)

- 娘たちが自分のペースで進められる家庭学習を好んだ

そこで大活躍したのが、小学生の頃から続けていた通信教育でした。我が家の場合、姉妹でも学習スタイルが違ったため、それぞれに合う教材を選びました。

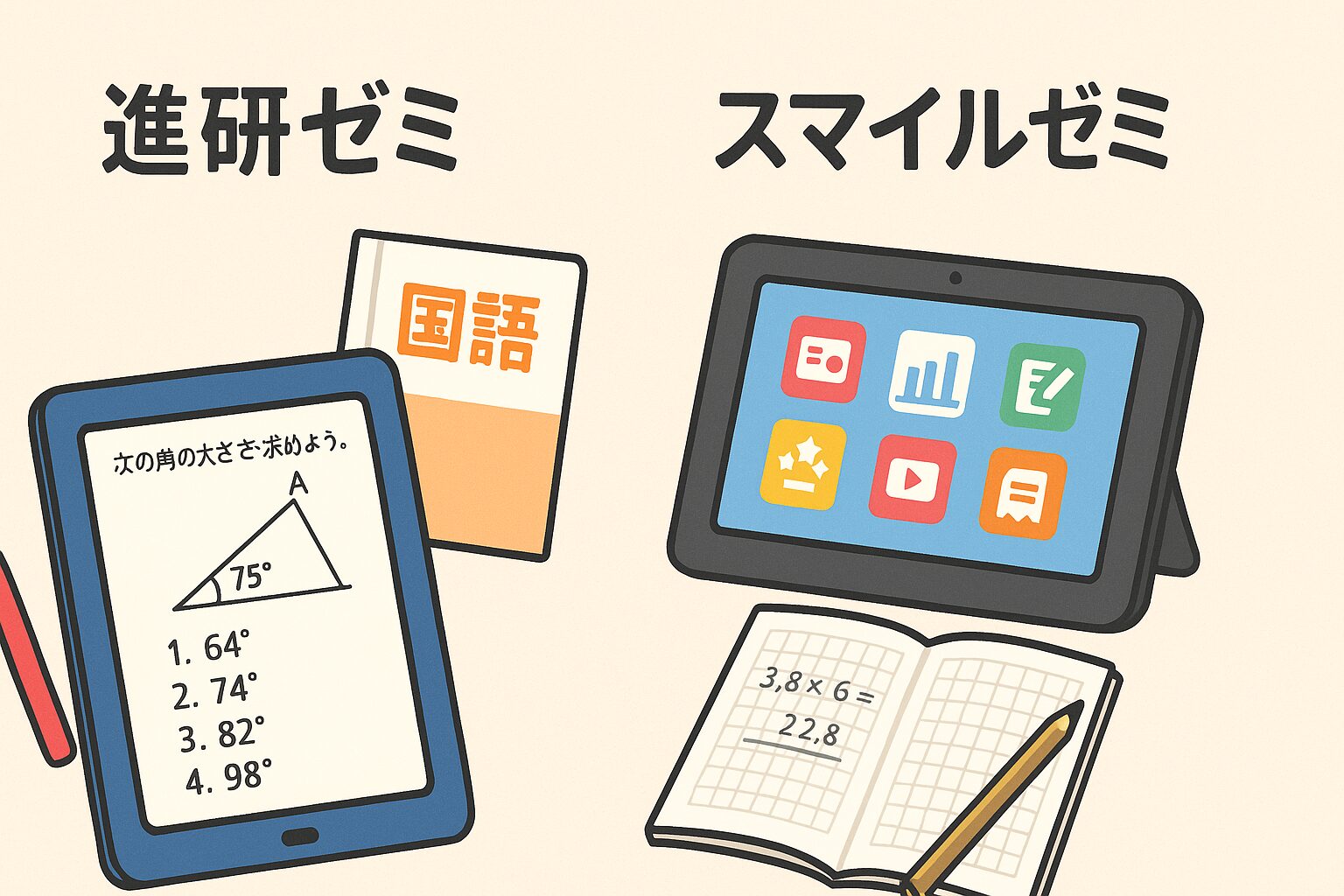

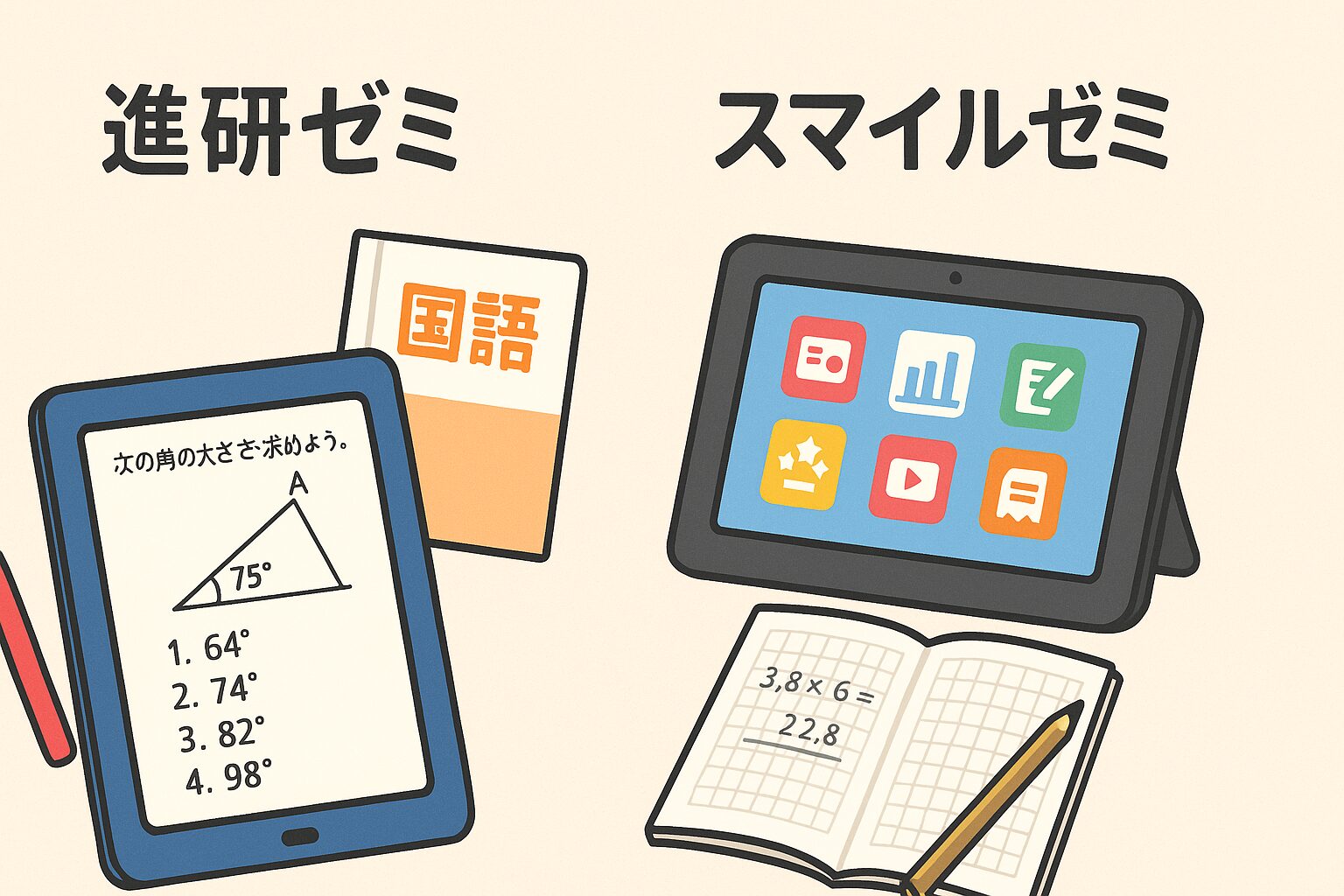

【教材比較】

■進研ゼミ 中学講座

- 長女の選択: ✔ 進研ゼミ

- 学習スタイル: 紙教材+タブレット

- 特徴: 計画的にコツコツ進める子向け。丁寧な赤ペン添削が魅力。

- 費用目安(月額): 6,990円~

■スマイルゼミ 中学生コース

- 次女の選択: ✔ スマイルゼミ

- 学習スタイル: 専用タブレットのみ

- 特徴: AIが苦手分析。ゲーム感覚で取り組めるので飽きっぽい子にも◎。

- 費用目安(月額): 8,580円~

※料金は執筆時点のものです。最新情報は公式サイトをご確認ください。

通信教育の4つのメリット+注意点と対策

通信教育には、共働きで忙しい我が家にとって大きなメリットがありました。

- 親の負担減:教材が毎月届き、学習計画も自動提案。親がやることは進捗確認くらい。

- 時間の有効活用:塾への移動時間がなく、部活で疲れた日もスキマ時間で学習できる。

- 学習の見える化:保護者向けアプリで、子どもの学習時間や理解度が一目でわかる。

- コスパ:塾の夏期講習に比べ、費用を大幅に抑えられる。

もちろん、「教材を溜め込んでしまう」「タブレットで遊んでしまう」といった注意点もあります。でも、それも週1回の「作戦会議」で「今週はここまでやろう」と目標を決めたり、「勉強が終わったら30分だけゲームOK」というルールを作ったりすることで、親子で乗り越えることができました。

我が家がそうだったように、お子さんに合う学習法も、教材も、本当にそれぞれです。大切なのは、お子さんと一緒に「これなら頑張れそう!」と思える”相棒”を見つけること。まずは資料請求という小さな一歩から、親子の新しい冒険を始めてみませんか?

[ 進研ゼミの無料資料請求はこちら(計画派の長女が愛用!)]

▶ 進研ゼミの公式サイトはこちら(無料資料請求ページ)

[ スマイルゼミの無料資料請求はこちら(ゲーム好きの次女に◎!)]

◆スマイルゼミ◆中学生向け通信教育

【Q&A】中学生の夏休み勉強でよくある悩みとその解決策

最後に、保護者の方からよくいただく質問にお答えします。

- 計画通りに進まない…子どものやる気を下げずに親子で乗り切るコツは?

-

大丈夫です、計画通りに進まないのが普通!と割り切りましょう。大切なのは、計画倒れを責めるのではなく、週1の「作戦会議」で「どうして難しかった?」「じゃあ明日はどうする?」と、一緒に計画を修正することです。「できっこない計画を立てたママが悪かったね!」と笑い飛ばすくらいの余裕が、子どもの心を軽くします。

- 【緊急】夏休みが終わるのに、宿題が全く終わらないのですが…

-

まずは親が深呼吸し、「大丈夫、今からやれば間に合う!」と腹を括りましょう。感情的に叱っても何も解決しません。残った宿題を「絶対にやるべきこと(提出物)」と「後回しで良いこと(自主的なワークなど)」に仕分けし、親が秘書役となって「今日はこれとこれをやろう」と1日ごとのタスクを指示しましょう。この苦い経験を「来年は計画的にやろうね」と来年の計画に活かすことが重要です。

- 長時間勉強できず集中力が続かない…どう声をかければいい?

-

「勉強しなさい」はぐっと我慢です(笑)。まずは「15分だけやってみない?」と短い時間を提案する「ポモドーロ・テクニック」を試したり、「リビングで一緒にやろうか」と場所を変えたり、集中できる環境づくりの手伝いを。それでもダメな日は「今日は脳の休憩日だね」と思い切って休ませるのも一つの手です。

- スマホやゲームと上手に付き合う具体的なルールは?

-

一方的に禁止するのではなく、親子でルールを決めるのがおすすめです。例えば「勉強中は親に預ける」「リビングでのみ1日1時間まで」など、時間と場所を限定するのが効果的です。また、「Googleファミリーリンク」などのペアレンタルコントロールアプリを使えば、勉強に集中させたい時間帯だけ特定のアプリをロックすることもできますよ。

- 苦手な英語や数学を克服する最初のステップは?

-

いきなり難しい問題集に手を出すのはNGです。まずは「教科書をもう一度声に出して読む」「計算ドリルを1ページだけやる」など、本人が「これならできそう」と思えるレベルまでハードルを下げ、小さな成功体験を積ませてあげることが一番の近道です。

【明日から実践!】夏休み計画 成功のための5つのチェックリスト

この記事のポイントを、明日からすぐ実践できるチェックリストにまとめました。

- ☐ 計画の前に親子の目標設定:親の理想ではなく、子どもの「なりたい姿」を共有する。

- ☐ 「お楽しみ」を最優先:遊びの予定から先に埋め、勉強のモチベーションに変える。

- ☐ 親は「コーチ役」に徹する:口出しせず、週1の作戦会議で伴走する。

- ☐ 進捗は「見える化」する:「ミッションクリアシート」でゲーム感覚で楽しむ。

- ☐ 困ったらプロの力を借りる:我が家に合う通信教育は、最強の相棒になる。

エピローグ|夏休みが終わる頃 親子関係はもっと良くなる

夏休みの勉強計画は、成績を上げるためのツールであると同時に、親が子どもの一番の理解者になるための最高のコミュニケーションツールです。

完璧じゃなくていいんです。計画がズレたら、また親子で「作戦会議」を開けばいい。その試行錯誤の繰り返しが、子どもの自習する力を育て、知らず知らずのうちに親子の絆を深めてくれます。

夏休みが終わる頃には、かつての私のように「勉強しなさい!」と叫ぶ代わりに、「ママ、次の作戦会議いつ?」と娘から声をかけてくれるようになるかもしれません。実際に我が家がそうでした。

この記事が、少しでもあなたの悩みを軽くするヒントになれば嬉しいです。

この夏が、あなたと、あなたのお子さんにとって、最高の夏になることを心から応援しています。

コメント